導入事例紹介

福島県三春町様

町営バス再編から始まる新交通モードの創出

~バスロケーション導入と定額制タクシー試験運用で

移動課題を可視化|国交省(令和6年度)「共創・MaaS実証プロジェクト」に採択~

- 町営バスにバスロケーションシステムを導入し、データに基づく路線再編の基盤を整備

- 隣接市の定額会員制タクシーサービスを参考に、同様の仕組みで試験運用を実施

- 精緻な乗降データを取得した上で利用者の意見や利用状況などを的確に把握

- 結果を正確に分析し町と町民の認識ギャップを最小化することで次年度の改革に活用

路線再編や効率的な運行の実現には

詳細な乗降データと利便性向上策が必要

―― 貴町の公共交通の概要をお聞かせください。

三春町役場 住民課 生活環境グループ グループ長 大貫 健一氏(以下、大貫氏):三春町の域内には、JR東日本の磐越東線や福島交通の路線バスが運行されていますが、町独自に運用している公共交通が2つあります。1つは、町営バス(コミュニティバス)です。2013年からは中学校再編を機に町営バスを自家用有償旅客運行にて実施しており、11台体制で三春町内を全18コースで循環し、1日最大46便を運行しています。域内交通の軸として、主に中学生の通学や高齢者の通院などに利用されていますが、近年利用者は減少傾向にあります。

もう1つは、デマンド型交通です。高齢者運転免許自主返納など高齢化に伴うドア・ツー・ドアの支援が求められる中で、2024年度から町営バスからの転換を想定してタクシー定額制実証運行事業を実施しています。

―― 貴町の公共交通における課題についてお聞かせください。

大貫氏:町営バス事業においては、利用者の増加が見込めない路線の存在、車両整備費・燃料費・運行委託費など経費の増大、乗務員の高齢化による担い手不足などが課題となっています。路線の再編や効率的な運行を検討するには詳細な乗降データが不足していたほか、利用促進に向けた利便性向上策も必要となっていました。

一方で、新たな交通モードの取り組みも大きなテーマとなっています。今後町営バスを維持するためには路線再編や減便などの見直しは避けられず、公共交通空白地域への代替策が必要となります。また、高齢者運転免許自主返納が増える中、失った移動手段を補完する取り組みも急がれます。こうした更なる高齢化社会を見据えた新たな交通モードの検討を早急に進めなければなりませんでした。

―― 貴町の「三春町公共交通実証プロジェクト」(以下、「令和6年度プロジェクト」)が、国土交通省の公共交通政策「令和6年度『共創・MaaS実証プロジェクト』(日本版MaaS推進・支援事業)」に採択されました。その動機や目的についてお聞かせください。

大貫氏:前述の課題を解決するためのエビデンスとなるデータがない中で、どのように町民の利便性を向上させていけばいいのか、どう進めていくべきか模索していたところ、「共創・MaaS実証プロジェクト」の存在を知り注目しました。その後、町内外の交通事業者や様々な関係者・専門家から助言を受け、深く関わっていただくことで、「令和6年度プロジェクト」を実施するに至りました。

実は、既に町営バスにおいては月ごとの乗降者数をある程度把握していましたが、予算の都合で乗降者数収集システムを導入できず、精度や分析に不満があったのです。「令和6年度プロジェクト」の予算があれば、どのような年齢の方がどのバス停で乗降したのかを正確に把握し、分析によって利用目的も推察できるので、町営バス再編に向けた検討が可能になります。仮にいくつかの路線で廃止という判断がなされた場合は、代替の交通モードとしてドア・ツー・ドアによる新たな移動手段を、三春町内のタクシー事業者と連携して提供するという構想もありました。

路線バスに採用されたシステムを参考に

町営バスへの導入可能性を検討

―― ユニ・トランドは、貴町の「令和6年度プロジェクト」においてデジタル化全般を支援し、町営バスへの乗降センサー導入、利用実績の可視化、効果測定・データ分析、共創ポータルの構築、共創実現のための路線再編支援などを行いました。具体的には、

1)「バスロケーション/乗降数収集システム」

2)「顧客管理システム」

3)「配車システム」(配車管理サポートシステム)

4)「運行状況調査レポートサービス(MANALYZE)」

などをご活用いただいています。これらの提案や各種システムに注目された理由についてお聞かせください。

大貫氏:三春町に乗り入れる路線バスには既にバスロケーションシステムが導入されており、町営バスについても三春町地域公共交通計画にも位置づけられているバスロケーションシステムやキャッシュレス決済システムの導入を検討していました。そのような時、路線バス事業者から路線バスに導入されている両システムと共通仕様のものを町営バスに導入してはどうかとの提案があったため、今回の補助事業を活用して導入することで進めました。 それにより路線バスと町営バスの相互利用促進も期待しました。

新たな交通モードの取り組みにおいては、町内のタクシー事業者に相談する中で、デマンド型交通として定額会員制タクシーが有効という情報を入手。偶然にも隣接の郡山市内でユニ・トランドも携わっていた定額会員制タクシーサービスが活用されていたため、その実績を評価しました。

実態をリアルに可視化し利用者ニーズを

把握できたことがプロジェクト最大の収穫

―― 「令和6年度プロジェクト」の実施経緯をお聞かせください。

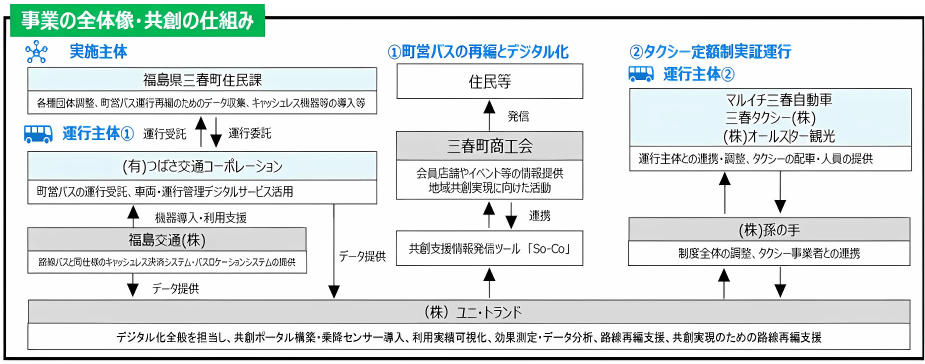

大貫氏:2024年3月に、町営バスの再編と新たな交通モードの候補となるデマンド交通について、三春町の地域公共交通活性化協議会に諮り、取り組み内容の検討を進めました。その後、事業内容を整理し、国土交通省「共創・MaaS実証プロジェクト」の二次公募に応募。同年7月に事業が採択され、9月に補正予算を計上することで、10月から2025年1月までの4ヵ月間で実証運行などを実施しました。具体的には次の2つを行いました。

まず、町営バス事業においては、2024年10月から順次バスロケーションシステムとキャッシュレス決済機器などを各車両に搭載。データ収集を開始し、2025年1月まで乗降調査を実施しました。その後、データに基づく町営バス再編草案の提案を行いました。

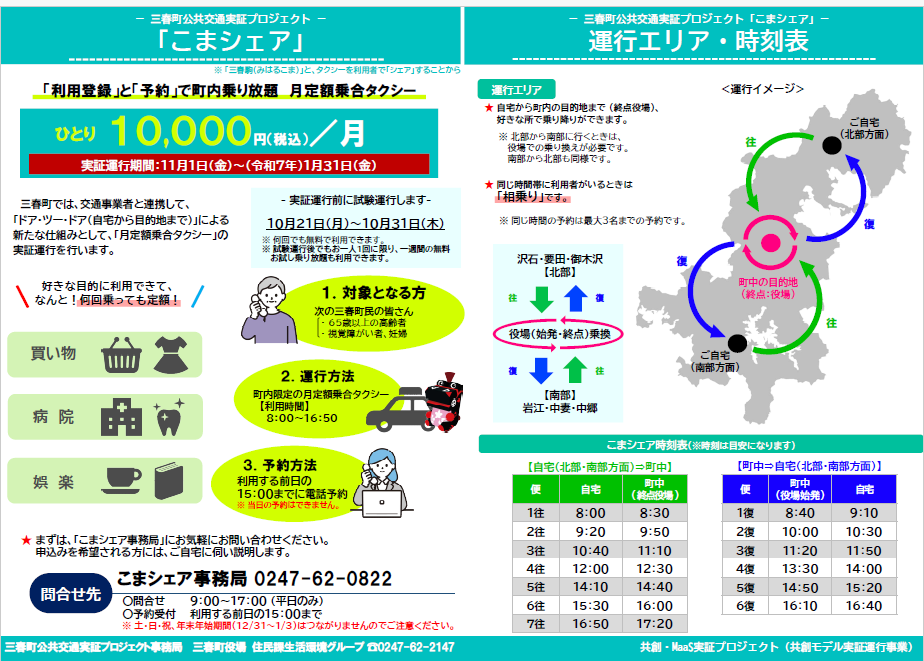

次に新たな交通モードの取り組みにおいては、2024年3月~9月にタクシー定額制実証事業の制度・仕組みの構築、管理システム導入を行い、11月から月定額乗合タクシー「こまシェア」の名称で2025年1月末までの3ヵ月間試験的にサービスを提供しました。「こまシェア」は月額1万円で乗り放題可能な乗合タクシーという位置付けです。利用者は事前登録と電話予約を行うことで、三春町内に限り何度でも利用可能としました。

私たちは行政の立場として、事業者間で隔たりないように公平に制度を作る必要がありました。ユニ・トランドは公共交通に関する豊富な知見や経験を持っているため、事業を客観的に俯瞰し、自治体視点と事業者視点の両方から改善提案や財政負担を軽減するアドバイスをいただき大変に助かりました。

―― 「令和6年度プロジェクト」で得られた結果や、次年度につながる収穫などについてお聞かせください。

大貫氏:町営バス事業においては、これまで取得できなかった乗降データが取得できたことに加え、実際に現場で乗降調査を行ったことで、利用者の意見や利用状況などを正確に把握することができました。一方で、個人がどのバス停からどのバス停まで乗車したのか、性別や年齢層、利用目的などのデータが更に蓄積していれば、これまで町がまとめていた運行データよりもさらに有効な分析が可能になったと感じました。

また、バスロケーションシステムの活用により、リアルタイムでバスの位置情報を把握することが可能となりました。

しかし、こちらも「令和6年度プロジェクト」の段階では位置情報を遅延連絡や問い合わせ対応などに実利用できなかったため、2025年度以降はその有効活用や運用方法の検討が課題となっています。

新たな交通モードの取り組みにおいては、短い期間でしたが「こまシェア」の実証運行により利用者のニーズや改善点が明らかになりました。実証前は会員数30名程度を見込んでいましたが、実際の申し込みは数名にとどまり、予想を大きく下回りました。月額料金の設定が少なからず影響していると分析しています。また、月定額の乗り放題であればお気軽にご利用いただけると想定していましたが、既に外出目的をお持ちの方は他の移動手段を確保されており、外出目的がない方の潜在的ニーズを掘り起こすまでには至りませんでした。さらに、移動される方の目的地は近隣市町村に拡がることも多く、三春町内限定のサービスは使いづらい面があると分かりました。

こうした実態をリアルに可視化し、利用者ニーズをしっかりと把握できたことが「令和6年度プロジェクト」の最大の収穫であり、公共交通の利用促進につながるヒントが見つかったと思っています。結果を正しく分析し、私たち制度構築側と利用者である町民のみなさまとのギャップを最小化することが、次年度以降の改革につながると確信できました。

町営バスは現路線を再編し

定額会員制タクシー事業も新サービスで事業化を模索

―― 2025年度の施策や計画、残された課題・テーマなどについてお聞かせください

大貫氏:町営バス事業については、2025年10月に路線の統廃合やコンパクト化などの見直しを行いました。路線廃止により、すべての町営バス利用者をフォローすることは難しく、交通担当者としては本当に廃止してよいか非常に悩みましたが、維持するためにエビデンスに基づいた最適解を探っていくとともに、町民ニーズの把握を継続して行い、今後のさらなる再編につなげていきたいと考えています。

新たな交通モードの取り組みにおいては、引き続きタクシー定額制事業を継続します。国土交通省の「『交通空白』解消等リ・デザイン全面展開プロジェクト」補助金を活用しながら、「令和6年度プロジェクト」の課題を踏まえた改善を図っていきます。具体的には、5,000円定額プランの創設、デジタル地域通貨「みはるカード」と連携した地元商店街の活性化、地域限定ポイント付与などによる利用促進、隣接する郡山市・田村市へのエリア拡大に向けた試験的運行などを実施して、更にデータを収集し、将来の本格運行につなげたいと思っています。

また、「令和6年度プロジェクト」では、地域向けの情報発信ポータルの整備も行っており、今後の状況に応じて活用を検討していく予定です。

長期的なプランとしては、高齢者の事故防止や安心して外出できる体制を構築するため自家用車からの転換を目指すとともに、車を所有しなくても生活が可能な移住先としても有力な選択肢になる自治体を目指します。今後も三春町は、町民のみなさまが使いやすく、事業者もビジネスとして成立するような施策を積極的に提案してまいります。

―― 最後に、一連のプロジェクトにおける今後の展望をお聞かせください。

大貫氏:「令和6年度プロジェクト」は三春町としても国の補助事業を使った比較的大きな施策となり、既存の公共交通の再編と新たな交通モードの創出に向けた、まさに手探りの状態からのスタートで不安の連続でした。

早期にプロジェクトへ関わっていただいたユニ・トランドの担当者は、一般のコンサルティング会社のような立ち位置とは異なり、毎月のように三春町へ足を運び、様々な場所で町民のみなさまや事業者と触れ合いながら、積極的に会話を重ねることで、潜在的な問題やニーズを把握してくれました。そのおかげで利用者のリアルなご意見や真の課題が明らかになり、町の公共交通の未来につながる枢要な基盤を構築できたと考えています。

しかし、トライ・アンド・エラーはこれからが本番。今後はデマンド型交通の他にもライドシェア型交通などの適合可能性を探りながらプロジェクトは目指す姿の核心へと向かうため、チャレンジは続くものと思っています。