導入事例紹介

山形県長井市様

長井市がバス運行のデジタル化を推進!

~業界初のバス停音声案内とバスロケーションで

運転手の負担軽減、利用者の利便性を向上~

これによりバスの運行状況の常時監視とリアルタイムな走行位置の把握が可能になり、自動音声放送装置の導入による運転手の操作負担の削減と利用者の利便性向上も同時に実現しました。プロジェクトの過程で迅速に対応したユニ・トランドの柔軟性を高く評価されています。

- Webサイトとスマホからバスロケーションに関する各種情報をリアルタイムに可視化

- 利用者からの問い合わせ対応もスムーズになり利便性が大幅に向上

- 自動音声放送装置と降車告知ボタンの導入で運転手の負担削減と利用者の利便性向上を実現

市営バスの走行位置や履歴を

管理者側・利用者側ともに把握できる仕組みが必要

―― 長井市が運行されている公共交通の概要と、「スマートシティ長井実現事業」との関連についてお聞かせください。

長井市 総合政策課 デジタル推進室 佐藤 拓磨氏(以下、佐藤 拓磨氏):スマートシティ長井実現事業は、あらゆる分野でデジタル技術を活用し「誰もが安心して住み慣れた地域でいつまでも暮らせるまち」の実現を目指した施策です。デジタル田園都市国家構想交付金(地方創生推進タイプ・Society5.0型)を活用しています。その取り組みの1つとして、公共交通のデジタル化に取り組んでいます。

長井市 地域づくり推進課 公共交通ネットワーク推進室 係長 佐藤 孝一朗氏(以下、佐藤 孝一朗氏):

長井市内で公共交通は、市営バス、山形鉄道フラワー長井線※1と山交バス※2が運行されています。市営バスは長井市役所と一体となった長井駅を中心に各地区を結ぶかたちで運行しており、主に市内の移動で利用されています。長井市の属する置賜地区内への移動には主に山形鉄道フラワー長井線が利用され、県庁所在地の山形市への移動には主に山交バスが利用されています。

長井市内は中心部の中央地区を囲む形で、西根地区、致芳地区、平野地区、伊佐沢地区、豊田地区で構成されています。市営バスは、山形鉄道フラワー長井線や山交バスへの乗り換え、交通弱者の通学や通院、買い物などの外出支援、交通空白地域対策を目的に5つの周辺地区と中央地区を結ぶ路線として運行しています。市営バスは、道路運送法第78条の「自家用有償旅客運送」の許可(白ナンバー)を受けたコミュニティバスで、全8路線を運行しています。構成はマイクロバス(乗車可能人数28人)1台、ワンボックス型(乗車可能人数13人/予備車1台含む)6台の計7台で、市内の複数のタクシー会社に運行業務を委託しています。月~金の平日1日7便、7時30分頃~18時30分頃運行し、土・日・祝日、お盆期間、年末年始期間は運休となります。

※1 旧国鉄路線で1988年から山形県と沿線2市2町が出資する第三セクター「山形鉄道株式会社」が運行する鉄道路線。

※2 山形市に本社を置く民間バス会社が運行するバス路線で、山形県内陸地方を中心に各バス路線を運行している。

―― 市営バスの利用状況についてお聞かせください。

佐藤 孝一朗氏:通院や買い物などのご利用以外に、地元の高校生にも市営バスを使っていただきたいと考え、通学しやすいようバス路線を整備した上で、定期券を月1,000円で乗り放題で提供しています。それが好評をいただき、学生以外に免許返納されたご高齢者など多くの方にもご利用いただけるようになり、乗車人数は右肩上がりで増えつつあります。

また、2022年度からは、スマートシティ長井実現事業における取組として、従来は手集計していた市営路線バスの乗降データを、RFID やタブレットを活用して効率的に収集するようにしました。年齢層ごとに異なるRFIDタグが貼付された定期券を利用者がバス乗車時に読み取り装置にタッチしたり、現金・回数券利用者はドライバーがタブレットで乗車人数をカウントしたりすることで、IoTゲートウェイ経由でクラウド側にデータを転送し、利用者属性とともにOD(乗降)データを蓄積・分析して見える化につなげています。利用者の乗車傾向や、現行バス停・時刻表における改善ポイントを把握したことで、2023年度秋のダイヤ改正において運行時間の見直しやバス停再編を実現しました。

さらに、2024年11月からは、ユニ・トランドのバスロケーションシステムを導入しました。リアルタイムでバスの走行位置や遅延・混雑情報を把握できるようになったほか、路線検索も可能になったことで、市営路線バスの利便性向上が図られています。

加えて、2024年度はバスの自動運転の実証実験も行っており、将来的には更に効率的で利便性の高い公共交通になるように取り組んでいます。

―― バスロケーションシステムを導入する前の、管理側・利用側における課題についてお聞かせください。

佐藤 孝一朗氏:まず、管理側においては、市営バスの走行位置をリアルタイムに把握できないという課題がありました。例えば、降雪で運行が遅れた場合、該当するバスの現在地を知るためには無線の会話による確認しかできなかったため、利用者から電話で問い合わせを受けた場合は、運転手に無線で現在地を確認した後に問い合わせを受けた方に改めて電話をかけ直すしかなかったのです。また、バスの走行履歴はドライブレコーダーのSDカードにオフラインで保存していたため、例えば、ご利用者から運行時間に関するクレームが寄せられた場合には、バスが車庫に帰着後、SDカードを抜き取り、データを再生して確認するなどしていました。

さらに、利用側においても、乗りたいバスが今どの位置を走っているのか分からない状況や、初めて市営バスを利用される方が目的地に行くためにはどの路線のバスに乗車すればいいのか分かりにくい状況は解決すべき課題でした。市営バスの走行位置や履歴を管理者側・利用者側ともに把握できるようにしたいと考えていました。

管理者や運転手の負担を軽減し、

利用者の利便性向上に貢献できるユニ・トランドを選定

―― ユニ・トランドは、

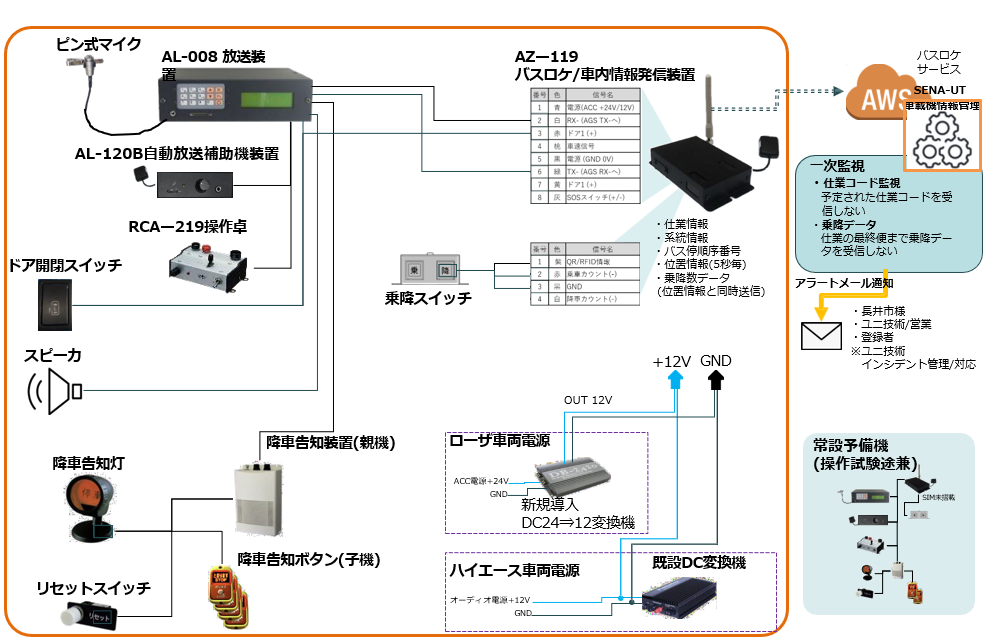

1)「バスロケーション/乗降数収集システム」

2)「運行状況調査レポートサービス(MANALYZE)」

3)放送装置(自動放送補助機能付き)/降車告知とバスロケーション

4)利用者向け可視化サービス(路線検索・QR接近情報)などをパッケージで導入支援いたしました。

ユニ・トランドの各種システムに注目された理由についてお聞かせください。

長井市 総合政策課 デジタル推進室 係長 安部 惇士氏(以下、安部氏):市営バスの課題を解決するため様々な情報を収集する中で、ユニ・トランドがバスロケーションシステムや乗降数管理システムを提供していることを知り、導入された他の自治体にも視察に行くなどして実現性を検証しました。また乗降数管理においては、既にRFIDを活用したデータ収集を行っていましたが、いくつか運用上の問題もあったため、ユニ・トランドのシステムと比較検討する目的で、バスロケーションシステムも含めたプロポーザル提案の募集を2024年5月に行いました。

佐藤 拓磨氏:提案内容で注目したのは、GPS車載器「AZ-119」によるバスロケーション情報の自動取得や、MANALYZEでの運行状況可視化、GPS情報と連動した自動放送装置が、管理者や運転手の負担を大きく軽減してくれると感じた点です。また、Google マップと連携したITNS運行路線表示とQR接近情報の利用者向け可視化サービスは利用者の利便性向上に大きく貢献できると期待しました。

*長井市の市営バスに、ユニ・トランドの「バスロケーション/乗降数収集システム」、「運行状況調査レポートサービス(MANALYZE)」、放送装置(自動放送補助機能付き)/降車告知とバスロケーション、利用者向け可視化サービス(路線検索・QR接近情報)などをコンパクト化したワンパッケージで導入

コミュニティバス向けバス停案内音声合成システムの導入は業界初

コミュニティバス向け「バス停案内音声合成システム」の

導入は業界初の取り組み

―― ユニ・トランドの各種システム導入による効果についてお聞かせください。

佐藤 孝一朗氏: PC画面で各路線の運行状況を常時監視できるようになったため、バスのリアルタイムな走行位置や履歴を把握可能になりましたし、お客様からのお問い合わせ対応もスムーズになりました。

―― ユニ・トランドではシステムのコンパクト化に成功し、小型コミューターにもバスロケーションシステムとGPSを活用した自動音声装置をオールインワンで搭載できるようになりました。コミュニティバス向けバス停案内音声合成システムの導入は、長井市様が業界で初の取り組みとなります。

佐藤 拓磨氏:ユニ・トランド導入前は、長井市の市営バスには音声放送装置がなく、利用される方が乗車時に目的地のバス停名を声で運転手に伝え、到着したら停車するという運用を行っていました。長井市の周辺部ではバス停がないところでも路線上では乗降できるようなフリー乗降方式を採用しているので、運転手とお客様とがコミュニケーションを取りながら運行しています。中型・小型のコミュニティバスなので何とか対応していましたが、音声放送装置と降車告知ボタンが導入されたことで、コミュニケーションが苦手な方や、初めて長井市の市営バスをご利用される方にとっても戸惑わずにご利用いただけるようになったことは大きなメリットです。

佐藤 孝一朗氏:乗車される方が多い場合、運転手が止まるバス停を全て覚えるのが大変でした。現在はGPSの位置情報に連動してバス停の案内音声が自動で流れるようになるとともに、車内に降車ボタンも導入したので、運転手への負担が大幅に削減され、運転に集中できるようになったと思います。

同じ課題を抱える他の自治体への

解決策ともなるユニ・トランドの各種システム

―― ユニ・トランドは同様のお悩みをお持ちの他の自治体に対してもサポートしたいと考えております。

佐藤 拓磨氏:もし、他の自治体様でバスの乗降データを収集する必要があったり、今回の長井市と同様の課題を感じておられたりするのなら、ユニ・トランドが提供する各種システムは解決策のひとつとして非常に優れていると思います。導入費用も運用費用もリーズナブルに抑えられているので、その点でも導入しやすいのではないかと思います。

―― 長井市様の市営バスのさらなる発展における、今後のご予定についてお聞かせください。

佐藤 孝一朗氏:現在並行して運用しているRFIDシステムについては、その利便性を感じていることもあり、移行も含めた今後の方針についてはユニ・トランドと協議しながらよりよい形を検討していきたいと考えています。

―― 最後に、今回のプロジェクトの総合的なご評価や今後期待されることなどについてお聞かせください。

安部氏:プロポーザルを行ってから短期間にスピード感を持ってプロジェクトを進めていただけたことは高く評価しています。また、長井市の特殊な環境を十分考慮した上で導入と伴走支援をしていただいたことも非常に感謝しています。それはユニ・トランドが数多くの自治体に公共交通を高度化する様々なシステムを導入してきた知見や経験が活かされたものだと感じています。各種システムやソリューションもようやく使い慣れてきたところで、実際に課題解決した部分も多いのですが、運用はこれからが本番となります。引き続きお客様に寄り添う市営バスの実現に向けて相談に乗っていただけることを期待しています。

.jpg)