導入事例紹介

香川県坂出市 様

マイナンバーカード連携とゾーン制運賃の導入で、

利便性の向上と行政負担の軽減を同時に実現

~市民割と路線再編で公共交通の利用者6,000人増

循環バスの市補助額を60%削減~

ユニ・トランドは、坂出市内で路線バスを運行する琴参バス株式会社(本社:香川県丸亀市)には「バスロケーション/乗降数収集システム」「運行状況調査レポートサービス(MANALYZE)」「交通データ分析サービス(MA-P)」を提供したほか、バス事業者およびデマンド型乗合タクシーを運行する複数のタクシー会社には「キャッシュレス決済システム」(「Community MaaS」サービス)を提供。さらにキャッシュレス決済システムには、マイナンバーカードとの連携機能も短期間に開発しました。

それにより、乗降場所別の乗降データ収集や、キャッシュレス決済システムを活用したマイナンバーカード連携市民割引などが実現。坂出市では、今後このノウハウを他の自治体にも活用してもらうため積極的に情報提供を行っていく考えです。

- 地域公共交通計画、地域公共交通利便増進実施計画に基づき戦略的に実施

- 事業の計画、実施、評価を法定協議会において行うことで、着実な実施や進捗管理

- 新規事業の実施にあたっては、国補助を活用し、財源を確保

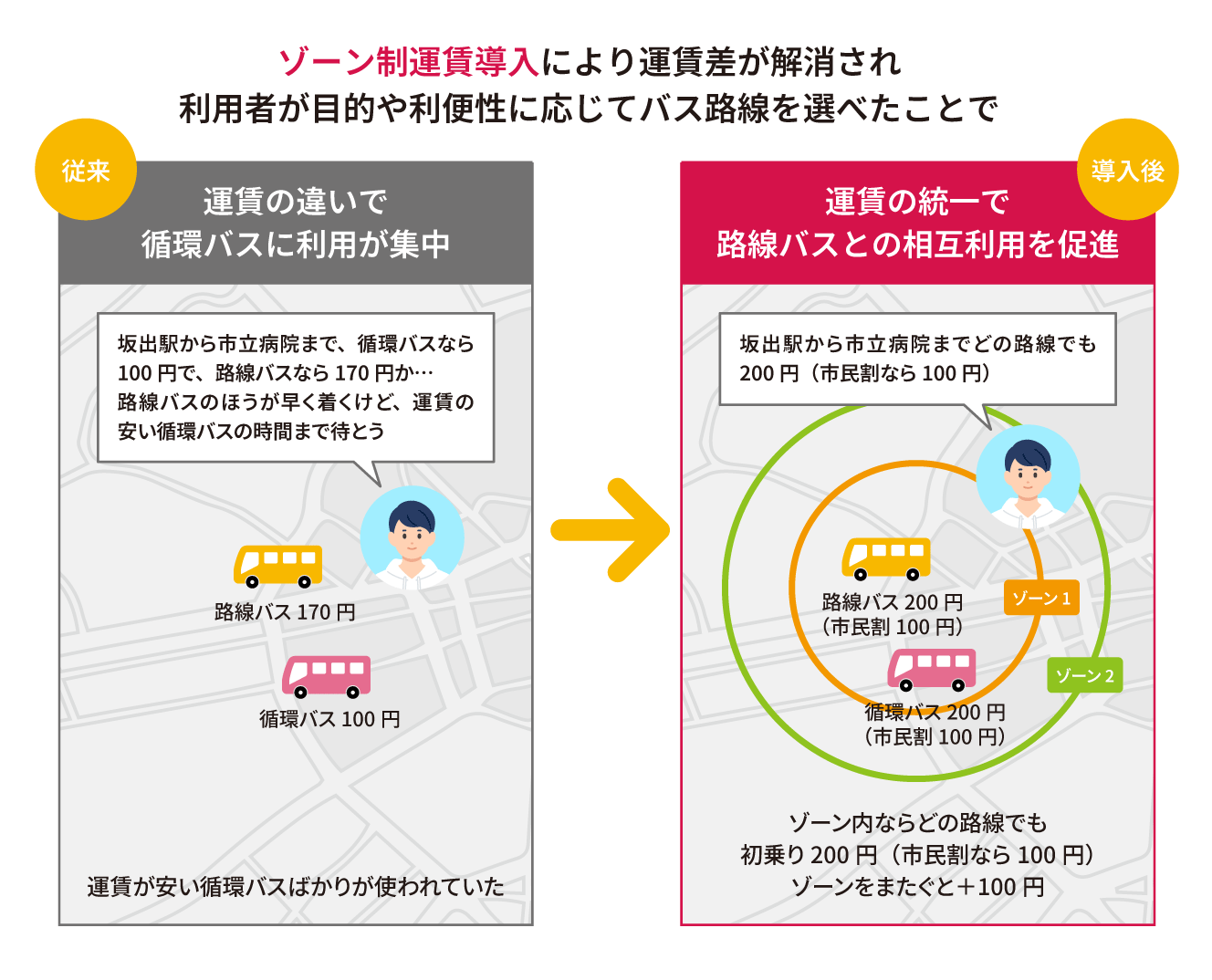

- ゾーン制運賃導入により、経常収益増加(循環バスでは約25%増)

- ゾーン制運賃導入による他路線との連携で、利便性を確保しながら、循環バス路線の集約・効率化を実現

- 運賃改定に合わせて運賃の市民割を実施することで、全体利用者が年間約6,000人増加

- 利便増進実施計画に基づく、運賃改定や路線再編の効果に加え、計画認定による国庫補助の特例措置により、最終的に市が負担する運行補助額が前年度比で約18%(約2,000万円)減少

- 赤字補助から利用者支援への転換を図ることで、利用者減少による赤字増加という負のスパイラルから脱却し、利用促進・利用者支援による利用者増加で、赤字額を減少させるという好循環を実現

キャッシュレス決済とマイナンバーカード連携で

運賃の市民割引を実現

―― 2024年6月にユニ・トランドが公開した坂出市様事例では以下の導入効果を紹介しました。

a)公共交通キャッシュレス決済システムとマイナンバーカード連携機能を短期間で開発

b)キャッシュレス決済システムと連携するスマートフォンアプリ(※1)でマイナンバーカードを読み取り、坂出市民認証を行うことで、坂出市民に限定した運賃割引を実現

c)地域の乗合交通運賃を「ゾーン運賃制」に統一した上でキャッシュレス市民割引を実施するなど新たな運賃体系を実現し、市民の活発な移動を支援

d)キャッシュレス決済の履歴を活用したOD(出発地・目的地)データをユニ・トランドのデータサイエンティストが解析し収益改善に向けた路線再編施策などを立案

e)乗降場所別の乗降データ収集や遅延状況などが可視化したことで利便性向上や利用率アップへの施策実施に貢献

※1:マイナンバーカードの読み取りには、公的個人認証サービス(JPKI)を扱う民間企業として総務大臣認定を受けた事業者が提供するアプリ「mytap」を活用

詳細につきましてはこちらをご参照ください。

https://www.unitrand.co.jp/casestudy_post/sakaide/

利便増進実施計画に基づき、運賃改定(ゾーン制運賃)と

坂出市民割引など利用促進支援を同時に行うことで

地域公共交通全体の持続可能性を向上

―― それから1年ほど経過いたしましたが、改めて現状の効果についてお聞かせください。

坂出市役所 政策部 政策課 公共交通係 主事 亀井 大聡氏(以下、亀井氏):

「坂出市地域公共交通利便増進実施計画」(以下、利便増進実施計画)策定時に想定していた効果が、実際に1年間の運行を通じて十分に確認されました。

まず、ゾーン制運賃導入による運送収入の改善です。従来の坂出市の公共交通において、中心部から郊外部まで運行する路線バスでは、初乗り170円で距離に応じて10円単位で変動する距離制運賃が採用されている一方、中心部の循環バスは一律100円、郊外部のデマンドタクシーでは一律300円という運賃体系がとられていました。これら運賃体系においては、距離制運賃には分かりづらさという問題があるとともに、一律運賃にはサービス水準に対して運賃が著しく低廉なため持続可能性の面で問題がありました。そこで、地域の乗合交通全体の運賃をゾーン制運賃に統一し、路線沿線を生活圏ごとにゾーン分けした上で、初乗り200円、ゾーンを跨いだ場合は+100円とすることで、シンプルで分かりやすい運賃設定と、運行コストに応じた公平な運賃負担の両立を実現しました。ゾーン制運賃導入により、循環バス単体では経常収益が前年度比で25%ほど増加し、収支率も約9%から約15%まで改善されました。坂出市が運行を支援する地域の乗合交通全体でも、約1.6%の収支率改善が見られました。この結果だけを見ると、利用者に負担を強いて収支を改善しただけではないか? と思われるかもしれませんが、キャッシュレス決済とマイナンバーカード連携による市民認証機能を活用した運賃の市民割(坂出市民と認定を受けた利用者には、一乗車あたり運賃一律100円引き)を実施するという利用者支援と両立したことで、利用者数についても、坂出市が運行を支援する地域の乗合交通全体で年間6,000人ほど増加しました。

次に循環バスの路線再編による、利便性向上と運行の効率化を両立した取り組みです。再編前の循環バスは、JR坂出駅を起終点とした東ルート・西ルート・中ルートの3ルートの乗り換えを前提とした非効率なルートとなっていましたが、利便増進実施計画に基づき東西2ルートに再編し、各ルートとも市内に3箇所ある総合病院に直接アクセスすることや、西ルートは新たに隣接する宇多津町の商業施設へアクセスするなど利便性向上を図りました。また、運行の効率化と分かりやすい運行ダイヤという観点で、従来40分間隔で運行していたところ、再編後は1時間間隔の運行に改めて、どのバス停も毎時同分出発というパターンダイヤとしました。ルートの統合とパターンダイヤ化により、循環バスの年間運行便数は前年度比42%ほど減少し、運行経費は前年度比25%ほどの削減となりました。それに伴い、年間利用者数も前年度比約18%(約1万1,000人)ほど減少してしまいましたが、ここで忘れてはならないのが、先ほどのゾーン制運賃です。中心部を回る循環バスと、中心部から郊外部へ向かう路線バスの各系統は、中心部の一部区間を重複して運行しています。従来は運賃体系の違いから、中心部内の移動では循環バスばかりが利用されていたところ、ゾーン制運賃に統一されたことで、中心部内の移動に路線バスも利用しやすくなりました。これにより、循環バスを除いた路線バスの年間利用者数は前年度比で約1万3,000人増加し、循環バスの利用者減少数を上回りました。さらに、循環バスの東西ルートが総合病院等目的地に直接アクセスし、乗り換え需要が減少したことも加味すると、循環バス利用者数の減少幅はより少ないことも想定されるため、既存の輸送資源の有効活用により、利便性を損なうことなく運行の効率化を図れたと考えることができるのではないでしょうか。

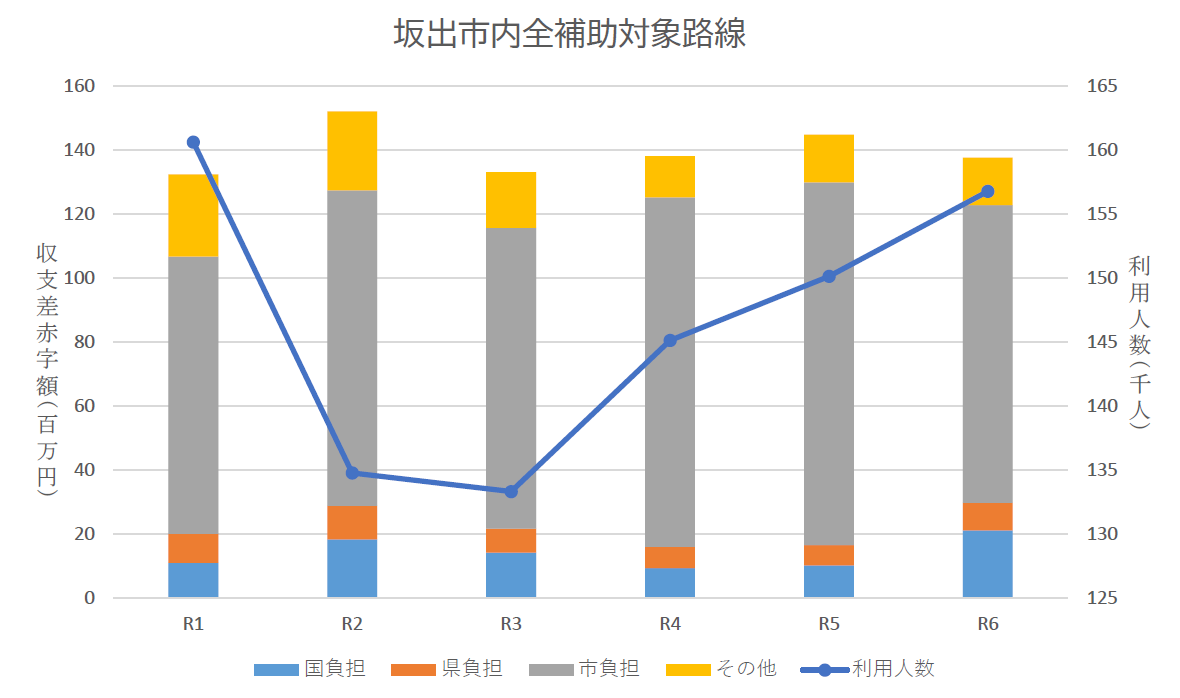

図:坂出市全補助対象路線の収支差赤字額と利用人数の推移

※出典:坂出市「資料2-2 路線別実績推移グラフ(R1~R6)」(坂出市地域公共交通活性化協議会資料)

【参考リンク】坂出市 地域公共交通活性化協議会(令和6年度):

https://www.city.sakaide.lg.jp/soshiki/seisaku/kotsu-kasseikakyogikai-r6.html

- 本グラフは、坂出市内の全補助対象路線について、各年度の収支差赤字額と利用人数の推移を示しています

- 収支差赤字額は「坂出市補助対象経費(全体)」から「経常収益(全体)」を差し引いたもので、積み上げ棒グラフの内訳は赤字額の最終負担者を表します

- 収支差赤字額の「その他」には、事業者負担や、市町を跨ぐ幹線系統の坂出市以外の運行区間に相当する額(国・県・他市町等)が含まれます

加えて、これら取り組みの効果や、利便増進実施計画認定特例で国庫補助が増額となったことによる、市の補助額の減少が最大の効果といえると思います。坂出市を運行する路線バス等は、地域間幹線系統確保維持費補助金、地域内フィーダー系統確保維持費補助金を受けた上で、最終的な赤字額を坂出市が補助する形で運行を維持していますが、利便増進実施計画認定の特例措置により、国庫補助の上限額が引き上げられました。令和6年度の坂出市で運行する地域内フィーダー系統全体の国庫補助額上限は、通常であれば574万円程だったところ、1,431万円程にまで増額され、その分市負担額が削減されました。また、従来地域内フィーダー系統として運行していた循環バス西ルートが、利便増進実施計画の認定を受けた再編により隣接する宇多津町まで運行することとなり、地域間幹線系統の補助対象になったことで、国県から合わせて735万円程の補助を受けられるようになりました。これらの影響で、市が運行を支援する路線バス等の全体の補助額は、約18%(約2,000万円)の減少となり、最も影響の大きかった循環バスでは路線再編による効率化の効果と合わせて60%程の市補助額削減につながりました。また、利便増進実施計画を推進するためのモビリティマネジメントや、効果検証に要する費用についても計画推進事業として国庫補助対象となるため、当該補助金を活用して、公共交通マップの作成や、SNSハッシュタグキャンペーンの実施など、利用促進の取り組みを推進しました。これら計画推進事業を合わせて実施することで、さらなる効果が得られることを見込んでいます。地域公共交通では、「利用者減少により運行赤字額が増加し、赤字を削減するために供給するサービスを低下させて費用を削減、サービスが低下することでさらなる利用者の減少をうむ」という負のスパイラルに陥りがちかと思われます。坂出市の取り組みでは、その負のスパイラルを脱却し、利便性向上や利用促進、利用者支援施策に取り組むことで、利用者増や収支の改善を図り、さらなる利便性向上や利用促進等に結び付けるという正のスパイラルへと転換できたと考えています。

図:循環バス(合算)の収支差赤字額と収支率の推移

※出典:坂出市「資料2-2 路線別実績推移グラフ(R1~R6)」(坂出市地域公共交通活性化協議会資料)

【参考リンク】坂出市 地域公共交通活性化協議会(令和6年度):

https://www.city.sakaide.lg.jp/soshiki/seisaku/kotsu-kasseikakyogikai-r6.html

- R1〜R2は旧2ルートで運行、R3〜R5は旧3ルートで運行、R6は再編2ルートで運行

- 本グラフは、循環バス(合算)における収支差赤字額と収支率(%)の推移を示しています

- 収支差赤字額は「坂出市補助対象経費」から「経常収益」を差し引いたもので、積み上げ棒グラフの内訳は赤字額の最終負担者を表します

- 収支率は「経常収益」÷「坂出市補助対象経費」で算出されます

ユニ・トランドのキャッシュレス決済システムが

路線バスの利用者増に大きく貢献

―― これらの効果は利便増進実施計画に基づく運賃の総合的見直しを機に創出されたように見受けられます。

亀井氏:その通りです。

運賃の見直しを考える上で、路線バス等を生活利用する市民への効果的な利用支援が課題でした。ユニ・トランドが提供するキャッシュレス決済とマイナンバーカード連携による運賃の市民割機能の見通しが立ったことで、「ゾーン制運賃」+「市民割」という新しい仕組みを考え出すことができました。ゾーン制運賃への運賃統一の着想から、循環バスの路線再編も計画することが可能となり、それら事業を利便増進実施計画としてまとめ、国の認定を受けたことで、国・県補助額が増加し、結果的に市補助額を削減することにもつながりました。

―― 他に新たに取り組まれた施策があればお聞かせください。

亀井氏:2024年4月から、高齢者運転免許証自主返納支援事業において新たに「高齢者免許返納プリペイド」(※2)を交付するようになりました。これまでの路線バス支援では、路線バスとコミュニティバスの運賃格差解消を目的とした一部路線のみを対象とする紙もぎり割引チケットを配布していましたが、免許返納者のお住まいの地域がその路線に該当しない場合は使いにくいものになっていました。ゾーン制運賃導入により、運賃設定の考え方が統一・公平化されたことで、現在のような全ての路線で使えるプリペイド型チケットへと変更することができたので、使い勝手は格段に向上し、毎年度1万円分交付するので、かなり手厚い利用支援策になっていると思っています。また、紙チケットでは着札精算の負担がありましたが、ユニ・トランドのシステムにより利用実績や金額の確認ができるようになりました。さらに、アプリを活用した取り組みでは、路線バスの通学利用が減少する夏休み期間中に、販売価格500円で約1ヶ月間路線バス等が乗り放題となるキャッシュレス定期券「中高生サマーパス」(※3)を中高生限定で販売し、利用促進を図りました。以前から実施しているキャッシュレス決済利用者を対象とする運賃無料デーも引き続き実施しています。

※2:坂出市高齢者運転免許証自主返納支援事業

https://www.city.sakaide.lg.jp/soshiki/kikikanrika/menkyohenno.html

※3:坂出市【公共交通】中高生サマーキャンペーン

https://www.city.sakaide.lg.jp/soshiki/seisaku/ticketqr-student-campaign.html

デジタル庁と国土交通省の情報提供媒体に

坂出市の施策が詳しく紹介

デジタル庁と国土交通省の情報提供媒体に坂出市の施策が詳しく紹介

―― 省庁や他の自治体などからはどのような反響があったのでしょうか。

亀井氏:他の自治体からは多くのお問い合わせをいただいています。また、デジタル庁が配信するマイナンバーカードの利用促進に関するお役立ち情報「マイナンバーカード・インフォVol.56」(※4)に、「マイナンバーカードを活用した行政サービスの導入事例 マイナンバーカードとQRコード決済を組み合わせた公共交通MaaSの実現(坂出市)」として掲載されました。さらに、国土交通省が作成する「地域のモビリティ確保の知恵袋 2024 ―地域交通の利便性向上に向けたデジタル技術活用―」の参考資料、地域交通の利便性向上に向けたデジタル技術活用の取組事例でも、「運賃体系の見直しと一体となったキャッシュレス決済等の導入【香川県坂出市】」として紹介されています(※5)。

坂出市では、「デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ)」のうち、マイナンバーカードを活用して地域課題の解決を図る先進的な取り組みを対象とした「マイナンバーカード横展開事例創出型(TYPE-X)」で申請し、その中でキャッシュレス決済システムのマイナンバーカード連携機能を活用した運賃の市民割引などの実施計画が採択されたため、この施策を他の自治体にも広くPRしていく責務があります。私たちの取り組みは他の自治体でも実現可能で再現性の高いものだと思っていますので、こうした資料を参考にしながら横展開を図っていきたいと考えています。キャッシュレス市民割の仕組みは、特に観光地などでは効果が大きいと思われますので、おすすめします。

※4:デジタル庁「マイナンバーカード・インフォVol.56」

※5:国土交通省「地域のモビリティ確保の知恵袋2024」~地域交通の利便性向上に向けたデジタル技術活用~

―― 地域公共交通の改善に同様の課題を抱えている他の自治体に対しメッセージがございましたらお聞かせください。

亀井氏:最も重要なポイントは公共交通計画にあると思います。坂出市の場合は関係者との合意形成を図り、地域公共交通計画・利便増進実施計画を策定した上で取り組んだので、確実に実施できました。坂出市地域公共交通活性化協議会における審議を通じて、目標や実施時期を計画に定め、実施後は協議会で効果検証を行い、検証結果の公表や見直しの検討に着手するという「PDARUサイクル」(※6)を実施することで、「進化し続ける」公共交通を実現できていると思います。また、国や県の補助事業を積極的に活用することにより、取り組みの土台を支え、内部にも外部にも取り組みの必要性や効果を示せるようになります。補助金申請にあたっての計画書類等の作成にかかる事務負担は小さいものではありませんが、ユニ・トランドが提供するデータ分析システムなどを活用しながら作成を進められてはいかがでしょうか。

※6: Plan(計画)、Do(実施)、Assess(分析・評価)、Report(報告)、Utilize(活用)のサイクルによる工程管理、品質管理のシステムで、従来のPDCAサイクルに加えて、分析・評価結果の公表等により、地域全体で取り組みを推進するシステムのこと

更なる減便に備え市民や地域主体と連携し

持続可能な地域公共交通のあり方を探る

―― 坂出市様の地域公共交通における今後の計画や新たなテーマについてお聞かせください。

亀井氏:これまで紹介した施策は、坂出市が2022年11月に策定した坂出市地域公共交通計画の「地域全体が主役の、進化し続ける、持続可能な公共交通」という基本理念の一環で行われてきたものです。しかし、利用意識はまだ高いとは言えず、市の取り組みに対する認知度も十分に浸透していない面もあります。バス等の利用や運賃のキャッシュレス決済については、一度使っていただけると利便性を実感することができ、継続して使ってもらうことができますが、初めて利用するにはハードルが高く、一度も利用したことがないという方も多いと思われます。地域のみなさまに公共交通を「自分事」として捉えていただき、初めの第一歩の利用という行動をとっていただけるようなPR施策に取り組みたいと思います。また、全国的にバス乗務員不足が深刻化しており、これまでのような公共交通のサービス水準を維持していくことが容易ではない状況となっています。DX化などの最新技術の活用や、新しい制度の活用も検討しつつ、地域のみなさまと力を合わせて持続可能な公共交通の実現に向けて取り組みを進めていきたいと考えています。

―― 最後に、ユニ・トランドの支援・サポートに関する評価や今後に期待されることについてお聞かせください。

亀井氏:全国各地で地域公共交通の様々な課題解決に取り組むとともに、エビデンスに基づく持続可能な地域交通施策に必要なサービスメニューを「Community MaaS(コミュニティマース)」というサービスにまとめパッケージで提供されていると思いますので、そこで培われた知見や経験を今後も共有いただきながら、長期的に寄り添うパートナーとして継続的なサポートを期待しています。

* 記載の会社名および製品名は各社の商標または登録商標です。

.png)